なぜ脱炭素が必要なのか

世界の平均気温は2020年時点で、工業化以前(1850~1900年)と比べ、既に約1.1℃上昇したことが示されています。このまま、脱炭素化に手を打たない状況が続けば、更なる気温上昇が予測されています。

近年、国内外で様々な気象災害が発生していることは、実感として感じられます。気温上昇が原因とされる、気候変動に伴い、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予想されています。日本においても、農林水産業、水資源、自然生態系、自然災害、健康、産業・経済活動等への影響が出ると指摘されています。

こうした状況は、もはや単なる「気候変動」ではなく、私たち人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」といえるでしょう。

これらのことから、脱炭素の取り組みは人類全体の社会課題と考えられます。

国・自治体の取り組み

わが国では、2020年10月に政府が2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、所謂「カーボンニュートラル」を目指すことが宣言されています。同時にグリーン成長戦略が打ち出され、再生可能エネルギーや水素はキーテクノロジーとして位置づけられています。

地方に於いてはエネルギーの地産地消を通じて、地域経済を循環させていこうとする動きも多くみられ、その手段として再エネや水素に多く注目が集まっている現状です。

併せて、自治体に於いては2050年までに「二酸化炭素排出実質ゼロ」の町を目指す、ゼロカーボンシティ宣言を表明する自治体が、非常に増えてきておりカーボンニュートラル社会の実現に向けて、総力を挙げて実施している現状です。

地域社会と脱炭素の関係

わが国として、2050年カーボンニュートラル社会の実現は、必達項目です。

その中で地域資源である再エネを活用し、脱炭素が地域の課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献する必要があります。

再エネ等の地域資源を活用することにより、エネルギー収支の赤字解消の一助に繋がることが可能であると考えます。

一方で再エネの導入ポテンシャルを考えると、地方に豊富な再エネを最大限活用し、地産地消すれば、エネルギー収支を黒字化できる可能性を十分に有しています。

昨今高騰するエネルギー収支を改善し、地域内で再投資を促すことにより、新たな産業と雇用を創出し地域経済の好循環を促すことに期待できるものと考えます。

地域社会に於いて脱炭素を推進することは、脱炭素社会実現はもとより、地域の抱える課題解決の解決や地方創成にも繋がる。新しい取り組みに先行的に実施することで地方活性化や、これまで見えてこなかった新しい魅力/価値創出に繋がるものと考察する。

再生可能エネルギーについて

再生可能エネルギーは、自然環境から得られるエネルギー源であり、環境に優しく持続可能なエネルギー供給が可能です。以下に主要な再生可能エネルギーの種類とその特徴を説明します。

(1)太陽光発電

太陽光発電は、太陽の光を直接電力に変換する技術です。太陽電池パネルを使用し、光エネルギーを電気エネルギーに変換します。設置場所や天候により発電量が変わりますが、地球全体でのエネルギー源として非常に有望です。

特徴

- 温室効果ガスの排出がほぼない

- 設置コストが高いが、技術の進歩により低下傾向

- 日照時間に依存するため、バッテリーとの併用が必要

(2)風力発電

風力発電は、風の力でプロペラを回し、その回転エネルギーを電力に変換する方法です。陸上と海上の両方で設置が可能で、風の強い地域で特に効果的です。

特徴:

- 発電コストが比較的低い

- 風が一定している地域で効率的

- 騒音や景観の問題があることがある

(3)水力発電

水力発電は、流体の力を利用してタービンを回し、電力を生成する方法です。ダムを利用した大規模なものから、小規模な河川利用のものまで様々です。

特徴:

- 安定した発電量

- 大規模なインフラが必要

- 環境や生態系に影響を与える可能性がある

(4)地熱発電

地熱発電は、地球内部の熱を利用して発電する方法です。火山活動が活発な地域で特に有効です。

特徴:

- 24時間安定した発電が可能

- 地理的条件に依存する

日本の再生可能エネルギーの現状

日本では、再生可能エネルギーの積極的な導入が進んでおり、特に太陽光発電と風力発電の普及が顕著です。政府は再生可能エネルギーの比率を高めるために様々な政策を推進しており、エネルギーの自給自足率向上や温室効果ガス排出削減を目指しています。

再生可能エネルギーの利用拡大には、技術革新とともに社会的な理解と支援が不可欠です。持続可能な未来のために、再生可能エネルギーの利用を積極的に進めることが求められています。

再エネと水素の関係

水素エネルギー

水素は、地球上で最も軽くて豊富な元素であり、エネルギーキャリア(エネルギーの運び手)としての利用が期待されています。水素を燃料として利用する際に発生するのは水のみで、CO2を排出しないため、非常にクリーンなエネルギーです。

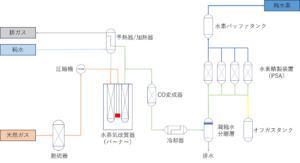

水素の製造方法

- 電気分解:水を電気で分解して水素を生成する方法です。再生可能エネルギー(太陽光や風力)を利用することで、グリーン水素と呼ばれる製造段階でCO2を排出しない、環境に優しい水素が生成されます。

- 化石燃料改質:天然ガス(メタンやプロパン)などの化石燃料を用いて水素を生成する方法です。ただし、製造段階でCO2排出があるため、カーボンキャプチャー技術と併用することが求められます。

- ISプロセス:熱化学プロセスを用いた水素製造の一つで、ヨウ素(I)と硫黄(S)を使用して水を分解し水素を製造します。水と熱を利用するため、CO2排出が有りません。

水素の利用方法

・燃料電池:水素を電気と水に変換する装置で、発電や車両の動力源として利用されます。水素燃料電池車(FCV)は、水素充填時間が短く、長距離走行が可能です。

・産業用途:鉄鋼や化学工業での利用。例えば、鉄鋼生産時の高温加熱に水素を使用することで、CO2排出を削減する取り組みが進められています。

再エネと水素の関係

再生可能エネルギーと水素は、相互に補完し合う関係にあります。再生可能エネルギーは、天候や時間帯によって発電量が変動するため、余剰電力を利用して水素を生成することで、エネルギーの有効利用と貯蔵が可能になります。

- グリーン水素の製造:再生可能エネルギーを用いた電気分解で生成される水素は、CO2排出がなく、持続可能なエネルギーとして注目されています。

- エネルギー貯蔵:水素は、再生可能エネルギーの余剰電力を化学エネルギーとして貯蔵し、必要に応じて電力に変換することができます。

- 分散型エネルギーシステム:再生可能エネルギーと水素を組み合わせることで、地域ごとのエネルギー自給自足を促進し、エネルギーセキュリティの向上が期待されます。

日本の取り組み

日本は、水素社会の実現を目指し、再生可能エネルギーの普及と水素技術の開発を進めています。政府は「水素基本戦略」を策定し、技術開発支援やインフラ整備を進めており、産業界や自治体も積極的に参加しています。

再生可能エネルギーと水素の組み合わせは、持続可能でクリーンなエネルギー未来を築くための重要な鍵となります。