水素サプライチェーン:脱炭素社会へのカギとなる仕組み

世界中で脱炭素社会の実現に向けた取り組みが進んでいます。そこで今、注目を集めているのが「水素」です。水素はクリーンエネルギーの一つとして、環境負荷を減らすだけでなく、新しいエネルギー供給の仕組みを作り出す存在として期待されています。その水素を安定して使えるようにするためには、「水素サプライチェーン」が大きな役割を果たします。本記事では、このサプライチェーンの構成や意義、そして今後の展望について分かりやすくご紹介します。

水素サプライチェーンとは?

水素サプライチェーンとは、水素を製造してから利用されるまでの一連の流れを指します。具体的には、まず水素を製造し、作った水素を貯蔵・輸送して、最後に様々な用途に利用するという流れです。この仕組みがうまく機能すれば、化石燃料の代わりにCO2を排出しないクリーンエネルギーを安定して供給できるようになります。そのため、脱炭素社会を実現するためには、しっかりとした水素サプライチェーンの構築が欠かせません。

水素サプライチェーンの構成要素

水素サプライチェーンには、主に「製造」「貯蔵・輸送」「利用」の3つの段階があります。それぞれのプロセスで異なる技術や方法が用いられていますので、順を追って見ていきましょう。

水素の製造

水素は様々な方法で製造され、それぞれに環境への影響が異なります。現在では、以下の様に色分けなどされることも有ります。

- グリーン水素:再生可能エネルギー(風力や太陽光など)を用いて水を電気分解などし、CO2を一切出さずに水素を製造する方法です。これは最もクリーンな水素生成方法で、環境にもっとも優しいのが特徴です。

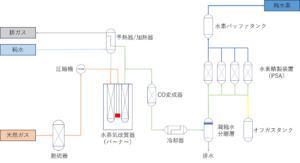

- ブルー水素:化石燃料(天然ガス)を使って水蒸気と反応させて水素を製造(水蒸気改質法など)し、その際に出るCO2を回収・貯留する方法です。発生するCO2を処理することで、ある程度の環境配慮がなされています。

- グレー水素:化石燃料(天然ガス)を使って水素を作りますが、CO2をそのまま排出してしまうため、最も環境負荷が高い方法とされています。コストが安い為、従来技術として広く利用されています。

- ターコイズ水素:メタン(CH4)などの直接熱分解から水素を製造する方法です。分解した炭素(C)は固体として排出されますので、CO2の排出が無く環境に優しい特徴が有ります。

- イエロー水素:原子力発電所で発電された電力を使用して、水の電気分解を行い水素を製造する方法です。

- ホワイト水素:工場などから発生した、副生水素を回収して利用する方法です。副生物なので製造量や純度などをコントロールできないので、回収や精製などの操作が必要となります。

水素の貯蔵と輸送

製造した水素は貯蔵や利用に応じた輸送を行う必要が有ります。以下の様な方法が用いられています。

- 高圧貯蔵・輸送:水素を圧縮機などを用いて圧縮しボンベやタンクに詰め、専用のトレーラーで運びます。これはシンプルな方法で広く用いられています。

- 液化輸送:水素を-253℃まで冷却し、液体にして運ぶ方法です。体積を減らせるので一度に多く運ぶことが可能です。現在では、海上輸送などの実証も行われています。

- パイプライン輸送:既存のガスパイプラインを改修し、水素を運ぶ方法です。一度整備すると効率的に水素を送れる利点があります。海外では、高圧でパイプライン輸送なども行われています。

- 水素キャリア:水素を他の物質(例えばアンモニアなど)に変換し、運ぶ方法です。水素そのままよりも温度管理などがしやすいなどの特徴が有ります。

水素の利用

貯蔵・輸送された水素は、以下のような分野で活用されます。

- 産業分野:鉄鋼や化学工業などではプロセスで水素が必要となります。また、アンモニアやメタノールなどの化学製品の原料としても広く使われています。

- モビリティ:水素は燃料電池自動車やバス、さらには鉄道の動力源としても活用されています。CO2を出さない移動手段として期待されています。

- 発電:燃料電池を使って発電することで、工場や家庭などにクリーンな電力を供給できます。水素を燃料にタービンで発電する方法についても開発が進んでいます。

- 家庭用:家庭用燃料電池(エネファームなど)を通して、家庭の電力と熱を効率的に供給する仕組みも普及しつつあります。今後、家庭用のガス(都市ガスやプロパンガス)に水素を混合して利用される可能性も検討されています。

水素サプライチェーンの課題と今後の展望

水素サプライチェーンを構築するには、さまざまな課題があります。しかし各国や企業が積極的に取り組んでおり、少しずつ改善が進められています。

- コストの高さ:特にグリーン水素の生成にはコストがかかり、経済的に普及させるためにはコストダウンが必要です。規模を拡大することで、コスト削減が進むことが期待されています。

- インフラ整備:水素を貯蔵・輸送するには専用の設備が必要で、これらを整備するためには多額の投資が必要です。効率化と共に、インフラ整備も急務となっています。

- 技術の発展:より安全で効率的な貯蔵・輸送技術の開発が進むことで、将来的には日常的に水素が使えるようになると見込まれています。

これらの課題に対して、世界各国が政府や企業を中心に技術開発を進めています。特にグリーン水素のコスト削減や、効率的な輸送システムの構築が期待されています。

まとめ

水素サプライチェーンの確立は、脱炭素社会の実現に向けた重要な要素です。水素製造のクリーン化、貯蔵や輸送技術の進化、そして多様な利用方法の拡大により、将来のエネルギー供給のあり方は大きく変わる可能性を秘めています。今後も技術革新や国際協力が進むことで、より持続可能な水素社会の実現が期待されます。

水素サプライチェーンが発展すれば、私たちの生活や産業がより環境に優しく持続可能なものになり、未来のエネルギー社会が実現する日も近づいてくることでしょう。

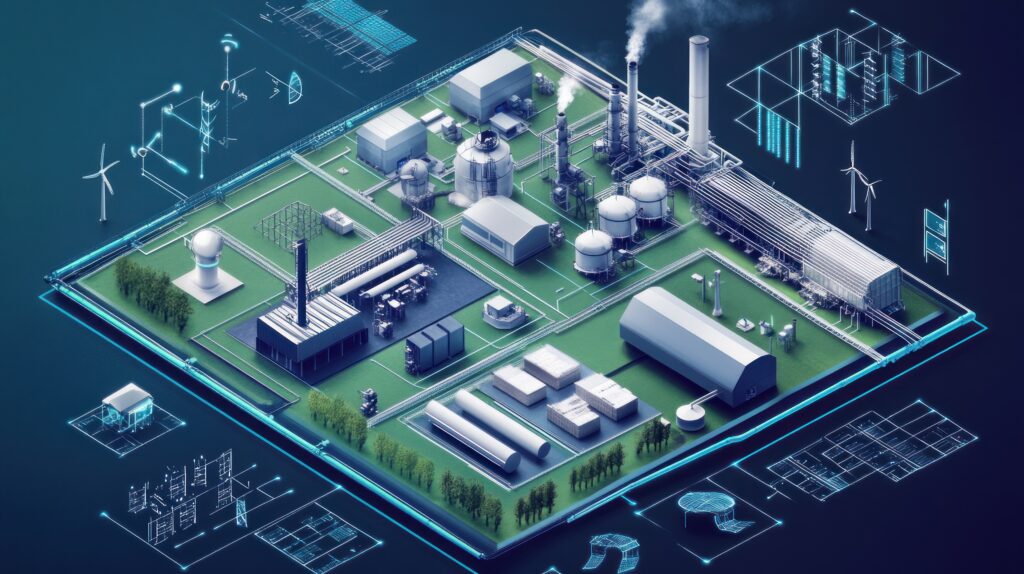

当社では、水素の製造から貯蔵・輸送、利用まで様々な対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。